北京1700个工程项目实现全流程电子化招投标

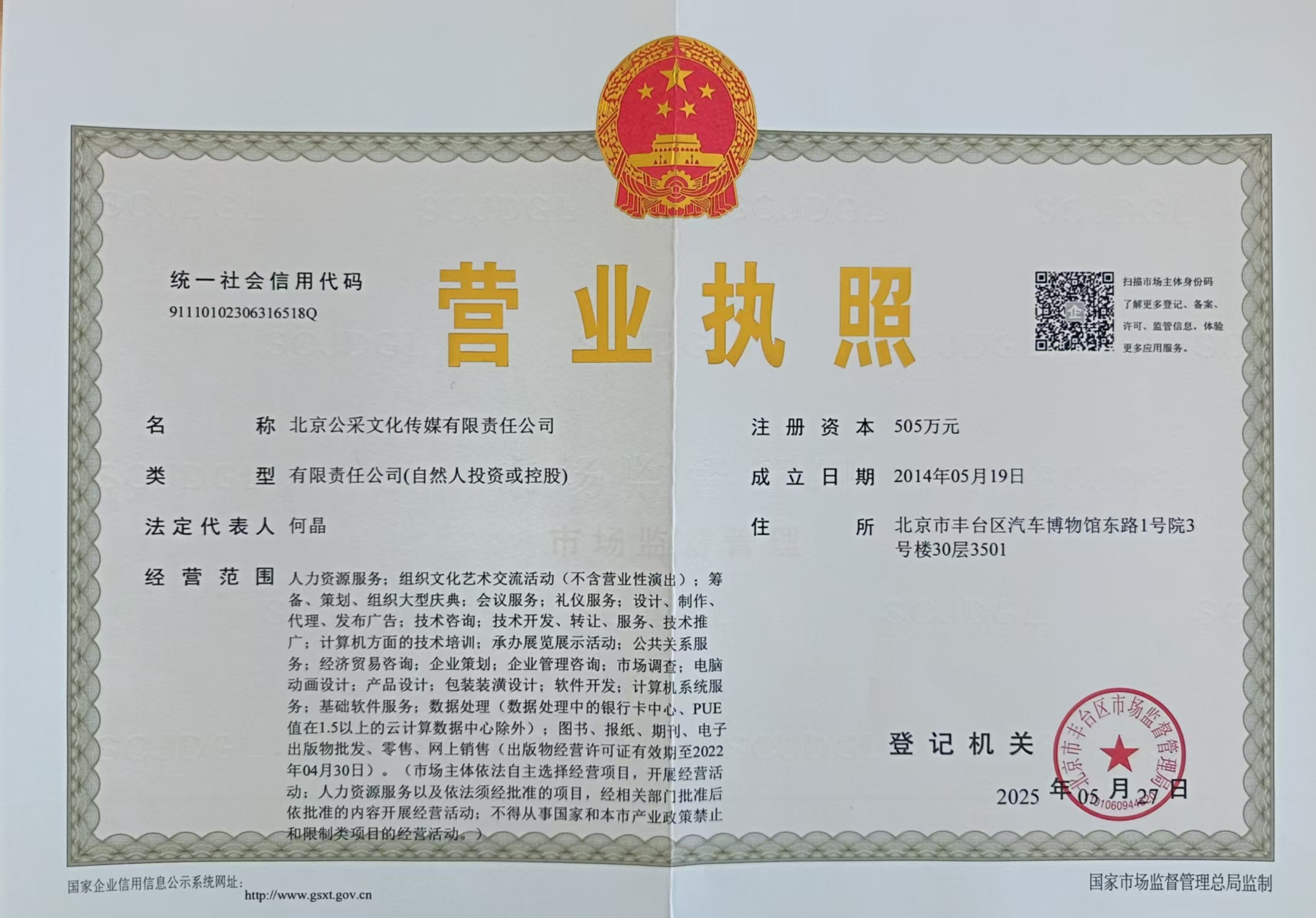

发布日期: 2017-11-09 来源:公采传媒/《公共采购》杂志

《“互联网+”招标采购行动方案(2017—2019年)》行动目标要求:2017年,依法必须招标项目基本实现全流程电子化招标采购,电子招标投标系统建设运营更加规范,招标采购市场竞争更加有序。作为全国推行电子化招投标最早的建设工程交易中心之一,北京市建设工程承发包交易中心(以下简称“交易中心”)不断强化场所、系统、服务三条主线建设,推动“互联网+”招标采购深度融合,不断升级和完善平台建设,打造全流程电子化招投标平台。

数据显示,自2017年在全市全面推行全程电子化招投标以来,已有1700多个建设工程项目实行了全流程电子化招标投标,为落实行动方案阶段目标交上了一份满意的答卷。

市区一体打造“1+3+N”平台架构

建设工程招投标流程复杂,是推进电子化的难点和重点。在已有交易系统的基础上,2014年,交易中心以《电子招标评标办法》为基本规范积极开展招标投标行业电子化技术创新,建立了“1+3”的体系支撑架构。

“1”指的是“一个数据中心”。建立全市统一的底层数据中心,对市区两级交易项目基础数据进行全面、集中、自动、有效的管理和优化,统一进场行业项目及各类型交易数据标准。通过市区数据共享和集中管理,运用唯一的项目编号,实现市区两级项目数据在整个交易流转过程中全留痕、可追溯。“3”指的是“三个平台”,即电子交易平台、公共服务平台和行政监督平台。

升级完善全市统一的电子化招投标平台流程复杂、系统繁多、任务艰巨。经过仔细规划,各个平台都采取组件化构建,可以根据业务需要,通过积木式搭建形成不同的子系统,每个子系统由多个模块组成,可以依据业务流程自由灵活地进行组合与拆分,满足不同进场项目的交易共性和个性。为适应不同应用状况,支持系统各业务组件“热拔插”,即在服务器不停机维护的情况下,可在线更新、替换业务组件内容,不用暂停平台业务。有众多业务组件的产品平台就像魔方一样,可以根据不断变化的需求快速配置出各种应用,满足全市不同区域、不同类型项目的全程电子化招投标。

交易全覆盖全流程电子化

电子化招投标将传统线下业务办理“搬”到网上,实现从项目审批到信息发布,到企业投标,再到专家评标,均在电子平台上完成,大幅减轻企业跑路负担,提升交易效率,真正实现交易当事人足不出户便可完成交易,同时节约时间成本、人力成本、交通成本。

投标文件编制环节,依托全程电子化招投标交易信息平台,企业可以在线免费下载标书制作工具软件,借助完整实时的企业、项目、人员基础数据库,投标企业除需要编制投标项目技术标以外,无需重复申报企业资质信息、业绩信息、人员信息、信用信息,完全通过数据共享方式,由企业自主选择完成。由于网上标书制作工具零成本、高效率、节能环保,减轻了投标负担,企业每年编制纸质标书费用从几十万元支出,降低为零,大大激发了企业参与市场竞争的活力。数据显示:采用网上标书制作后,单项招标工程的投标报名家数从平均21家提升至70家。

交易环节,招标公告、中标公示、开标信息实现了APP发布;开标室、评标室、监控室实现网上预约;企业业绩信息实行网上公开承诺,实行诚信管理,直接使用不再进行业绩审核;企业基本信息通过公共服务平台实现交易平台和监管平台的信息共享,企业不再重复填报;全部管理事项实现网上即时办理;实行招标文件下载即报名,压缩投标文件报名时间,投标效率大幅提升。

优化服务提升市场满意度

全过程电子化后,市场主体可以在第一时间获取交易信息,多个事项无需现场办理,交易更加高效、公开和透明,市场服务满意度更加提升。

自《北京市整合建立统一规范的公共资源交易平台实施方案》明确交易中心作为公共资源交易建设工程分平台市场地位以后,中心更加注重拓展多元化的服务功能。一方面,继续巩固既有场所+信息平台+设施的“捆绑式”服务,打牢核心的基础服务功能,深化加强不同发承包方式的项目交易服务。另一方面,积极尝试各要素单一服务或灵活组合的“定制式”服务方式,如以市政务中心综合分平台为基础,尝试提供“专业管理服务团队”的服务模式;以铁路工程项目为基础,尝试提供“平台”+“场所”的服务模式;与大型国有企业公共资源交易系统对接,尝试提供平台承载式系统接入服务。

中心还从市场需求的角度出发,对现有服务功能进行了全面系统梳理,梳理出开标、当日评标、隔夜评标、监控场所预约服务功能4项,交易咨询、入场登记、受理、告知、专家抽取、标书制作工具、档案查询、CA数字身份认证锁办理等业务服务功能8项,招标公告、中标公示、交易数据查询分析、平台使用培训等定制服务功能4项,交易平台采购、交易系统接入、见证服务拓展服务功能3项,国税、地税、印花税集中征缴等延伸服务3项,累计服务功能22项,为后续服务功能创新拓展打下良好基础。

推动转变行政监督方式

随着交易项目从在交易中心“现场交易”转向“网上平台交易”,招投标交易管理重心也由原有的全过程现场管理,向依托电子化招投标交易平台的在线管理、信息管理、流程管理、诚信管理、定制管理、大数据管理转变。

在电子化招投标平台,企业和评审专家的一举一动全程电子留痕,各类信息可追溯,为各进场项目招投标交易监管部门提供了优质的监管载体和手段。监管平台有力推进了由事前监管向事中事后监管转变,由传统的“政府背书制”管理向“留痕备查制”管理转变,既提高了交易效率,又保障了监管效能。

随着大数据、云计算的推进,中心积极探索利用现有“数据资产”为交易主体、行政监督部门提供数据服务。利用计算机的计算能力,对投标文件进行工程量清单的比对,并分析其符合性错误、算术性错误、不平衡报价以及雷同性等,对涉嫌围标、串标行为进行预判;桌面监控系统可有效限制评标专家倾向性打分行为,让评标行为规避利益驱动回归专业学术。

利用平台招投标过程全要素承载的属性,平台还可实现与行业管理体系的有机融合。如,在推行经济标+技术标+信用标“三标”评审的过程中,中心公共服务平台对接市住建委市场信用评价系统,在开标现场公布投标企业的信用得分;在集中整治评标专家不良行为方面,中心将评标全过程跟踪监控系统与监管系统对接,收集、分析、统计评标专家的考勤信息、引导性行为、滥用自由裁量行为、讨要高额评审费行为等,为专家考核管理提供依据。通过与行政效能监察系统对接,平台还可对行业监管部门超时未完成的行政审查事项进行预警提示,督促其依法合规履行职责,促进招投标行业的健康发展。

【更多新闻请关注公共资源网微信公众号。扫描下方二维码:公共资源交易】