荆门:强化交易全程监管,保障公平公正

发布日期: 2019-01-09 来源:湖北省公共资源交易监督管理局网站

2018年荆门市公共资源交易工作将持续深化“放管服”改革,以“互联网+招标采购”为主线,完善电子监管体制,创新综合监管方式,推进“一体化”运行,进一步规范交易秩序,净化交易环境,提升交易服务质量和水平。

全流程电子监管。一是统一电子交易。按照“全省一网”要求,建成集备案、场地预约、信息发布、报名、招标文件下载、澄清答疑、投标文件上传、保证金收退、开标、评标、公示及合同签订、档案管理等于一体的电子交易体系,实现公共资源交易全流程电子化。结合各方主体对电子交易系统的意见建议,不断改进完善系统功能、简化备案流程、修订示范文本,让交易系统更好服务市场主体需求。目前,房建、市政、交通、水利项目的施工、监理均采用标准示范文本,实现了全流程电子化交易。二是远程异地评标。严格执行《湖北省工程建设项目远程异地评标管理办法(试行)》,平衡项目开评标成本和公正评标关系,对特殊项目、重大项目采用远程异地评标模式。10月31,荆门市一超高压燃气管道工程采取远程异地评标模式,在省中心和市中心共同完成评标工作,有效保障了评标工作的质量和效率,同时,为荆门市专家库成员积累类似项目评标经验,更好履行专家职责发挥了较好带动作用。三是市县“一网”运行。按照全流程电子化要求,采取“1+5”的建设模式,全面推进县市区电子化招投标体系建设,统一开发使用端口,积极提供技术支持,5个县市区全部成功实现全流程电子化交易。

按环节分工监管。一是注重标前信息互通。按照国办97号文件和鄂政办23号文件要求,充分发挥荆门市公共资源局与行政审批局两块牌子、一套班子的优势,以公开为常态、不公开为例外的原则,在公共资源交易网上同步公示2018年依法必须招标项目的审批、核准信息39条,项目招投标信息2100余条,做到了交易信息公开透明、交互共享。二是创新标中监管办法。对项目登记备案、项目审批信息公示等10个关键节点实行节点分工,推行电子监控,做到全程管控;对3000万元以上的政府投资重点项目实行多部门联合监管;严格红、黄马甲制度,评标专家和招标代理从业人员分别穿红、黄马甲进场执业,便于身份识别,自觉接受监督,规范开评标现场管理。三是加强标后履约监管。按照“双随机一公开”要求,联合相关行业主管部门对项目的招投标流程、资金使用管理、工程建设质量和进度、人员到岗情况等方面存在的问题开展联合抽查,并将抽查情况及时向社会公开,接受监督。今年3月和9月,分别联合市水务局、市住建委对在建的14个水利工程项目和7个市政项目开展了联合抽查,发现项目班子到岗率不高、工程建设进度慢等方面问题4个,已现场反馈并提出了整改意见。

进场全纪录监管。一是平台监控全覆盖。强力推进交易平台建设,交易中心办公服务面积达到5200平米,按照功能分区,形成公共服务区、开标区、评标区、中介服务区、行政监督区、办公区六大区域,配备监控系统、开评标信息LED显示屏、触摸查询屏、引导屏、门禁系统、电子评标等电子化设备,对进场交易过程进行全方位、多角度监管。二是风险节点全管控。所有交易环节实行网上备案,既做到了全程留痕,也最大限度避免了工作人员与市场主体的直接接触。通过风险点排查,对公共资源交易、政府采购的20个岗位风险点制定了防范措施,并落实了责任分工。三是评标视频全留档。全力推行“一标一档”制度,严格履行登记、收集、立卷和归档程序,通过U盘对项目评标视频进行及时备份,建立电子档案,随时接受相关部门调阅,此举有效提升了评标委员会严格遵守评标纪律、依法履职履责的意识。

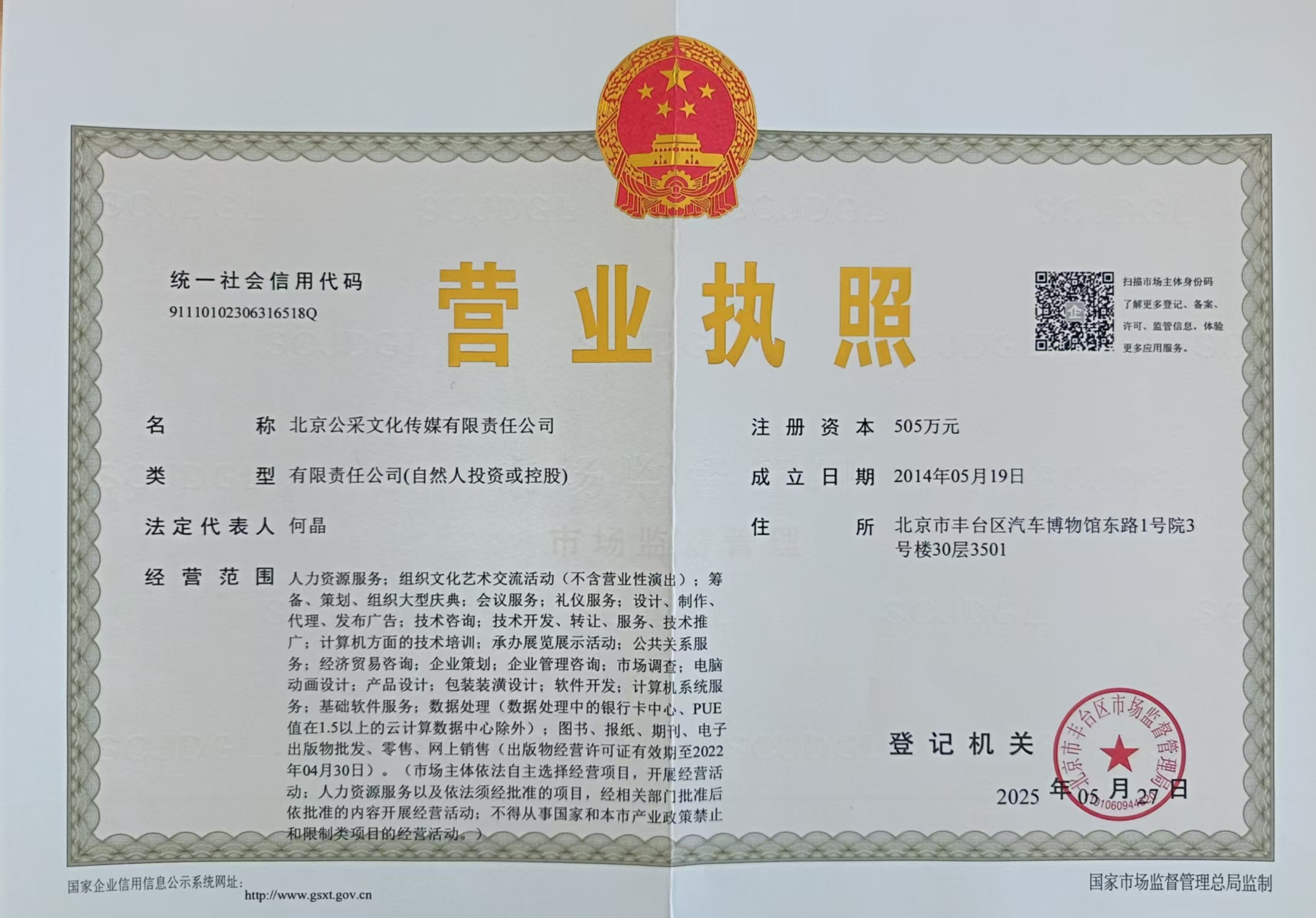

【更多新闻请关注公采传媒微信公众号。扫描下方二维码:公共资源交易】