河南:看不见的“握手”看得见的“阳光”

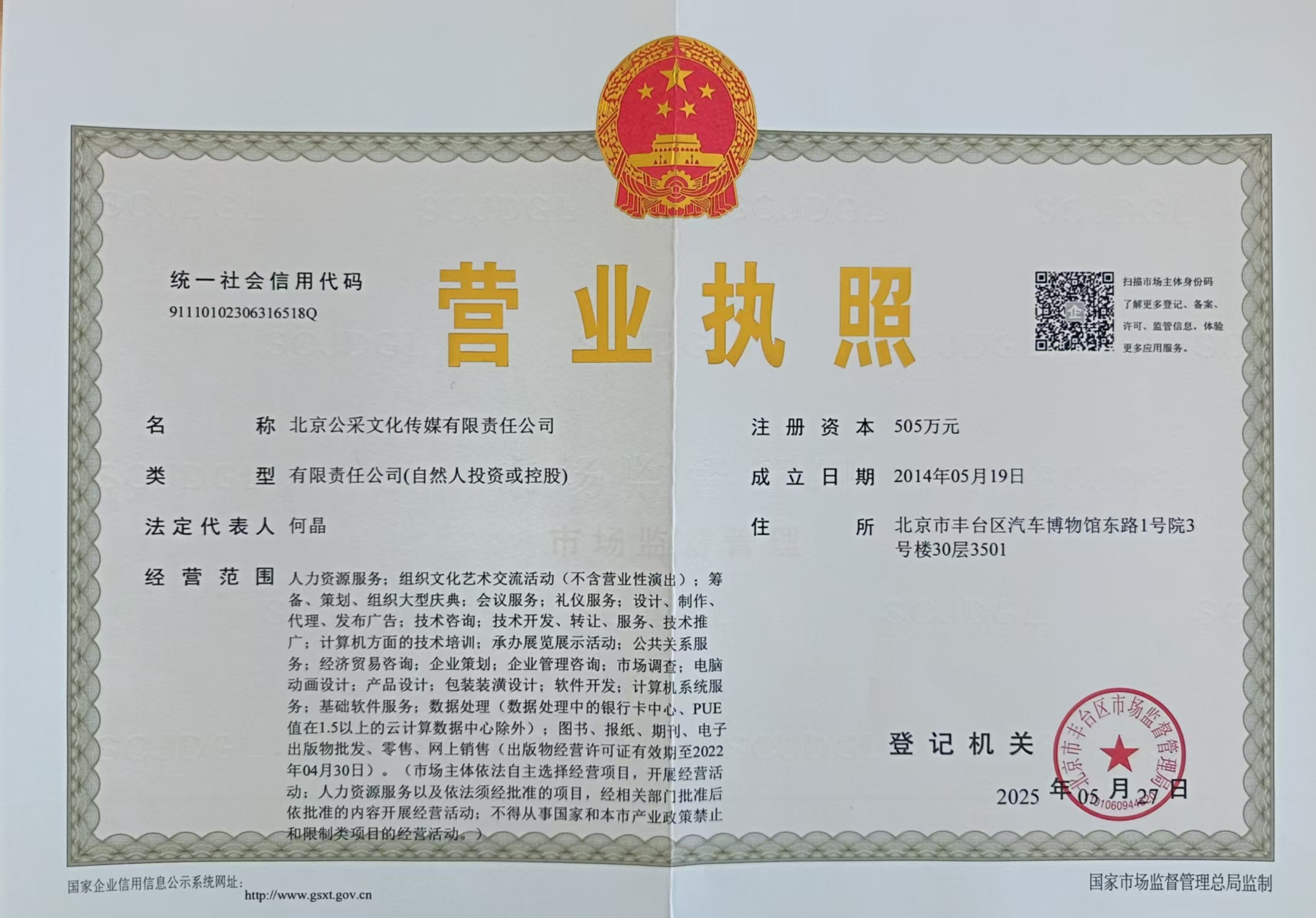

发布日期: 2019-11-05 来源:公采传媒/《公共采购》杂志、公共资源网 作者:张丽丽

【公采传媒/《公共采购》杂志、公共资源网 张丽丽】近期,河南省级公共资源交易平台实现“不见面”交易在行业内引起广泛关注。历经3年默默耕耘,如今河南省公共资源交易中心探索、创新的公共资源交易运行模式独树一帜,全国领先。其中,远程不见面开标系统和国有产权交易系统获得了国家软件著作权证书。中心着力强化为市场主体交易全过程服务、为政府宏观决策服务的公共服务定位,积极运用大数据、云计算等现代信息技术手段,以“不见面、全公开”的创新模式,对工程建设项目招投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医药采购等各类公共资源交易进行整合,逐步构建“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”的公共资源利企便民“阳光”交易平台。

从“现场”走向交易“不见面”

河南省交易中心从组建之初,面对机构、人员、单位文化等诸多方面不尽相同等问题,始终以从源头预防和遏制腐败为出发点,以提高交易效率和公平性为切入点,以提升市场主体获得感为落脚点,不断优化工作流程,完善交易系统,创新服务模式,努力打造出系统操作更便捷、交易过程更智能、全程服务更到位的交易平台。经过坚持不懈的探索、创新,逐步实现了从入场登记、公告发布、招标文件下载,到开标、评标、结果公示等公共资源交易全程电子化。同时,不断拓展电子化功能,提高信息共享水平,精简交易环节,取消了一切无法律依据的投标报名、评标现场查验原件等传统做法,把“不见面”从受理拓展到开标、进而到评标的交易全过程。河南省级公共资源交易从“现场”走向了“线上”的“不见面”交易新阶段。

中心先后对市场主体入库登记、开评标场地预约、投标文件在线上传及解密、保证金缴纳及退还、错误提示及预警等交易环节进行了300余处优化,为各市场主体提供界面简洁、操作简单、查询精准的便捷操作平台。昔日“人满为患”“标书堆积如山”的传统投标场景一去不返。招标人、招标代理机构、投标人只需在招标文件确定的投标截止时间前登录远程开标大厅在线准时参加开标活动,即可进行文件解密、答疑澄清等工作,实现全程、远程在线开标。

为做到评标专家与市场主体不见面,中心采取管用分离、随机抽取的办法,在技术保障上实现突破。专家抽取环节使用密函打印机,通过电脑系统连接中心与省综合评标专家库。开标前,招标人(招标代理机构)根据项目情况选择专家行业范围、专业分类后,系统会随机抽取,以语音及短信方式通知专家并打印密封函,只有到评标时才能打开密封函,核验到场专家的身份。

通过交易“不见面”服务,真正实现了“信息多跑路,群众少跑腿”,政府和广大市场主体,均得到了“看得见”的实惠。如今,所谓的“权利”已然成为“全力”。中心将“不见面”贯穿于工作的全过程,以向市场主体全力提供更便捷、更高效的服务为宗旨,努力做到为政府简政放权做“加法”,为市场主体交易成本做“减法”。按2018年交易项目基数测算,实施全程电子化和不见面服务,每年至少可为投标企业减负约1.5亿元。

率先在全国实现交易过程“全公开”

公开和诚信是一切交易行为的关键。河南省中心落实省政府关于公共资源交易“程序公正、结果公开”的要求,对评标过程(评标现场图像动态)、评标结果(中标候选人报价、评标专家名单和投标人的业绩、详细得分、废标情况等)全部对外公开,接受社会公众监督,率先在全国实现交易过程“全公开”。

中心依托河南省综合评标专家库系统,对专家履职情况进行评价,评价内容分为工作纪律、职业道德和业务能力等,保障专家队伍管理有序、履职尽责。同时,将责任心不强、履职尽责不力的评标专家列入公共资源交易“黑名单”,相关行为记入不良信用记录予以公布,并报请有关部门对违法违规行为依法依规严肃处理。

评标结果公示是整个交易活动“全公开”的重点之一。中心经过两个多月的努力,开发、制作出新的评标结果公示模板。与原有的评标结果公示内容相比,新的公示模板增加了中标候选人的企业业绩、项目管理人员情况、项目负责人业绩、投标人得分情况以及评标委员会成员名单等10余项内容,同时公布评标过程视频,接受社会各方监督。公示内容的增加和评标视频的公布,有效遏制了投标人业绩、人员造假及评委打分不公等现象,提高了招标投标活动的公正性和透明度。

公共资源交易全过程信息公开,受到广大市场主体的认可。“全公开”制度推行后,原以为投诉会增多,但事实却恰恰相反,通过网上公开“晒出”交易全过程,各市场主体得以相互监督,由此倒逼其自觉维护自身形象、增强诚信意识。

为规范内部管理,降低廉政风险,中心实行“分段式流程化管理”,根据交易流程,将入场登记、信息发布、开标、评标、监督等环节进行职责划分,没有任何一个处室可以独立完成一个招标投标流程;同时,建立“统一高效、分工专业、权责明晰”的工作机制,进一步明确各处室责任,实现“交易规则不可违、项目流程不可逆、岗位节点不可越、操作留痕不可消”,达到“过程可追溯、结果可核查、责任可追究”。

优质服务助力优化营商环境

交易受理处作为中心的“前院”和“窗口”,承担着市场主体入库登记、项目注册等职责。服务水平和服务效率也最先体现于此,让市场主体对省中心留下优质服务的“第一印象”。办事群众刚走进业务受理大厅,就有工作人员迎上前去,热情询问办理事项,指导如何操作,提醒注意问题,争取使其一次性办理成功。中心成立以来,已受理10多万宗业务。仅2018年就办理市场主体登记27383次、项目注册14578次,所有业务一个工作日办结率为100%。

交易评审处和监督处的工作人员每天按时到岗,分别负责评标现场的秩序管理、服务和监控系统、门禁系统的正常运行。有时因项目标段和投标人较多,评审一直持续到次日。这样的坚守场景绝非偶然,已经成了中心全力为市场主体服务的工作常态。

另外,大力推进减税降费,持续优化营商环境。采取“一降四取消”五大措施,切实为市场主体减负增效。降低了数字证书收费,推动证书互认。目前数字证书收费已降至全省最低收费标准,且不再收取异地用户开通费、变更名称等费用,11月底前将实现统一电子认证服务机构的证书互认。根据注册供应商数量测算,每年最少为企业减负1200万元。取消了四个环节,实现无门槛交易。根据《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》精神,取消现场投标报名、取消政府采购项目电子招标文件费用,取消政府采购项目投标保证金,取消评标阶段原件审验。根据交易项目数量及日常投标保证金缴纳情况,每年可为企业再节约2500万元,减少占用企业资金8亿元。

面对当前公共资源交易工作的新目标、新任务,交易中心将积极推进全省各级公共资源交易平台一体化建设,逐步实现纵向全面贯通、横向互联互通和制度规则统一、技术标准统一、信息资源共享;加快公共资源交易领域的信用体系建设,完善公共资源交易信用信息管理、共享、运用制度,强化各类市场主体信用信息的公开和应用;运用大数据、云计算等现代信息手段,对公共资源交易活动进行监测分析,及时发现并自动预警围标串标、弄虚作假等违规行为,增强监管的针对性和准确性。

【更多新闻请关注公采传媒微信公众号。扫描下方二维码:公共资源交易】